Лингвисты РУДН предложили новую методику изучения иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации

Существует множество методов и подходов для изучения иностранных языков в профессиональной сфере. Однако инструмент для глубокого языкового и культурного погружения до сих пор не проработан. На это обратили внимание лингвисты РУДН и предложили собственную методологию изучения специализированного иностранного языка, которая должна решить эту проблему.

«Выходит так, что даже относительно хорошее владение языком становится „однобоким“ — его основа остается чисто формальной, она не отражает никакой прагматической релевантности или набора ценностей. Особенно это касается языковых знаний в профессиональной сфере», — кандидат исторических наук Елена Тихонова, доцент кафедры иностранных языков факультета РУДН.

Лингвисты заметили, что профессиональный язык формируется в определенной последовательности — сначала словарный запас, затем дискурс (или речь), коммуникации и, наконец, собственно, использование. Если «перенести» этот алгоритм на изучение иностранного языка, получится следующая методология — студент анализирует тексты и изучает использование языкового материала, затем на учебных занятиях тренируется его использовать, а затем весь комплекс навыков тестируется в непосредственном профессиональном взаимодействии «в реальной жизни».

«Какой бы простой и очевидной ни казалась эта процедура, она намного сложнее, когда речь заходит о правильном лингвистическом анализе», — кандидат исторических наук Елена Тихонова, доцент кафедры иностранных языков факультета РУДН.

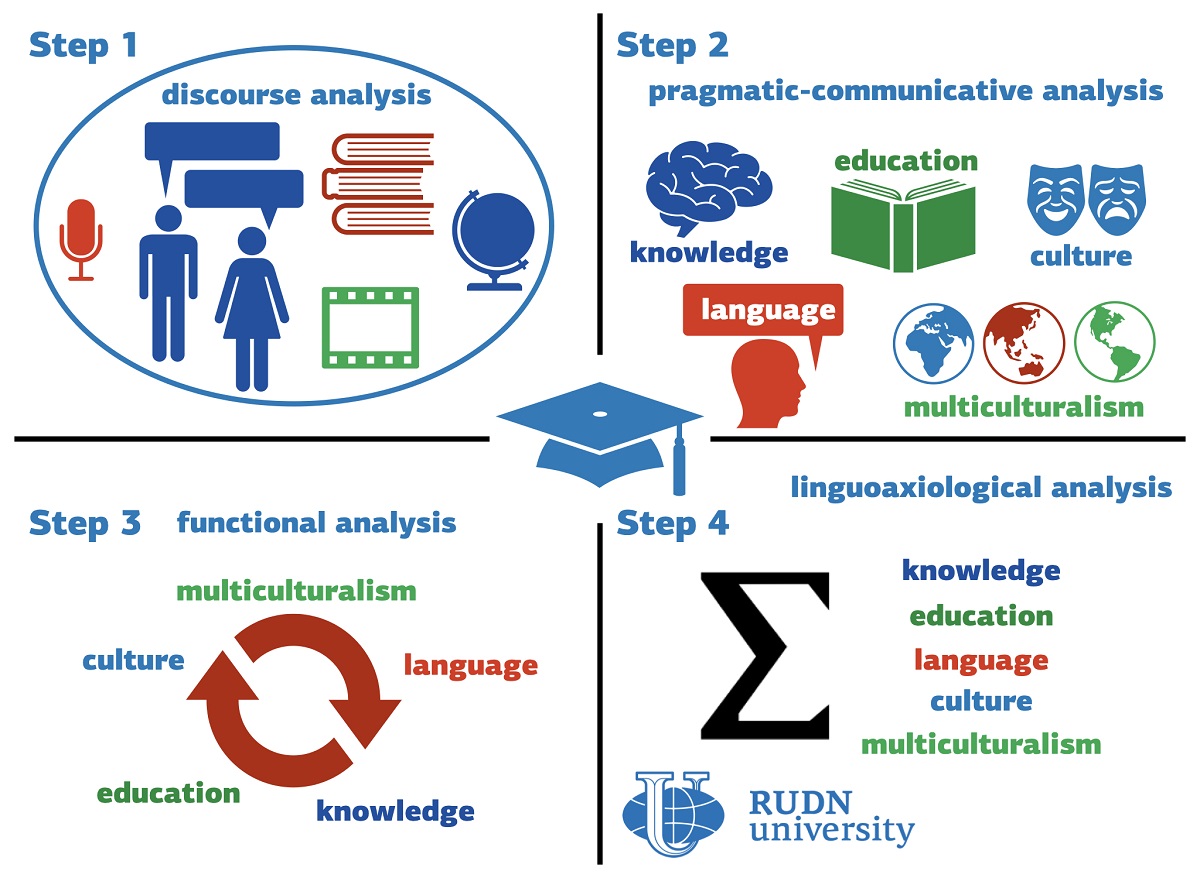

Лингвисты сформулировали алгоритм для перехода от теории к практике. Он состоит из четырех шагов. Первый — анализ дискурса — нужен, чтобы сформировать «сырую» основу для следующих этапов. Затем прагматико-коммуникативный анализ — на этом этапе студент изучает значение элементов дискурса. Третий этап — функциональный анализ — нужен, чтобы установить связи между этими элементами. Завершающий этап — аксиологический анализ — обобщает полученные знания.

В качестве примера лингвисты РУДН продемонстрировали работу алгоритма на своей собственной профессиональной области — изучении иностранного языка. Первый этап — формирование сырой базы, основы. Здесь лингвисты выделили пять основных понятий — образование, язык, мультикультурализм, культура, знания. На втором этапе необходимо разобраться со значением этих элементов. Для этого лингвисты создают некое аксиологическое дерево для каждого понятия. Например, «образование» связано с 12 понятиями — обучение, правила, опыт, система, информация и так далее. Каждый из них ветвится дальше. Например, понятие «система» связано со «структурой», «методом» и так далее. На следующем этапе изучаются связи между «ветками» дерева. Наконец, по полученной «карте» анализируют реальное использование профессионального языка — какие термины используются, к какой «ветке» они относятся и как сочетаются друг с другом. В результате формируется глубокое понимание законов и культуры профессиональной речи на иностранном языке.

В дальнейшем лингвисты планируют разработать на основе новой методологии конкретные учебные планы для изучения иностранного языка. При этом использовать новые разработки можно и в рамках существующих методологий и техник.

«Предложенный нами метод не предполагает, что все предыдущие являются недостаточными. Напротив, мы считаем, что все существующие методы и подходы могут извлечь выгоду из результатов нашего прагматического и аксиологического моделирования», — кандидат исторических наук Елена Тихонова, доцент кафедры иностранных языков факультета РУДН.

Результаты опубликованы в журнале Heliyon.

На заседании нового диссертационного совета РУДН по специальностям 2.1.12 «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» и 2.1.11 «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» впервые в истории вуза присуждены ученые степени кандидатов архитектуры трем аспирантам: Наталье Калининой, Евгению Огиенко и Юлии Логиновой.

Их работы, выполненные под руководством опытных научных наставников, получили высокую оценку за новизну, теоретическую и практическую ценность.

В РУДН назвали имена самых результативных ученых по итогам 2025 года. Традиционный рейтинг научно-педагогических работников, который проводится с 2023 года, определил лидеров в трех ключевых номинациях: «Самый цитируемый ученый», «Лидер по коммерциализации РИД» и «Лучший руководитель гранта».

Экспертная комиссия оценивала результативность ученых по объективным количественным показателям: индексам цитирования, объему привлеченного финансирования и успехам во внедрении разработок в реальный сектор экономики.

В РУДН прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии в области науки и инноваций. Ее обладателями стали четыре ученых вуза: Дмитрий Кучер, Ольга Ломакина, Константин Гомонов и Вячеслав Бегишев.