Математики РУДН рассчитали, как сделать 5G-связь на заводе будущего

Математики РУДН создали модель завода будущего, оборудованного большим количеством устройств, которые «общаются» между собой через 5G. Ученые смогли избежать разрывов в сети и обеспечить максимально надежное и быстрое соединение.

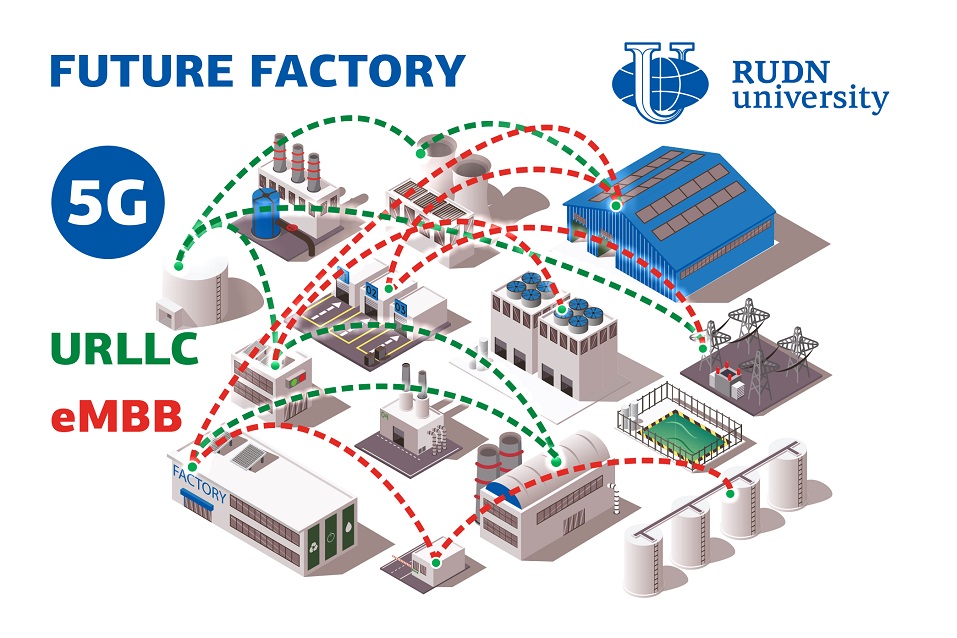

Технология 5G, или New Radio (NR), подразумевает одновременную поддержку двух сервисов — широкополосного мобильного доступа eMBB (enhanced Mobile BroadBand) и высоконадежного соединения с низкой задержкой URLLC (Ultra-Reliable and Low-Latency Communication). Сервис eMBB — обычный мобильный интернет, следующая за 4G ступень развития сетей мобильной передачи данных. URLLC предназначен для удаленного управления механизмами и роботами — например, беспилотным транспортом. В реальных условиях трафики eMBB и URLLC оказываются перемешаны, это может снижать скорость и надежность соединения. Математики РУДН предложили, как решить эту проблему. Для этого главное рассчитать правильную стратегию приоритизации сервисов внутри сети.

«Мобильные системы пятого поколения (5G) разрабатывали для широкого спектра применений. Поэтому базовые станции NR должны поддерживать одновременно eMBB и URLLC. Сейчас исследования направлены на механизмы поддержки этих сервисов в изоляции. Однако совместную поддержку этих типов трафика практически не изучают. Мы исследовали возможность одновременной поддержки eMBB и URLLC в промышленных сетях 5G NR с помощью приоритизации», — Дарья Иванова, аспирантка кафедры прикладной информатики и теории вероятностей РУДН.

Математики РУДН рассмотрели модель завода будущего. Предполагается, что 5G-сеть развернута на некотором производстве, оборудованном мобильными роботами и множеством устройств, сенсоров и датчиков. Они передают данные в облачный сервис, где управляющий модуль принимает решения и дает новые задачи. Сенсоры и датчики генерируют URLLC трафик, а устройства наблюдения — трафик eMBB. При этом все на заводе двигается, создавая помехи для сигнала. Описав эту систему математически, ученые подобрали оптимальную стратегию работы сети, которая обеспечивает лучшую скорость и надежность при минимальном количестве базовых станций.

Оказалось, что с помощью приоритизации можно полностью «отделить» трафики eMBB и URLLC друг от друга. Стратегия D2D (device-to-device) позволяет добиться самого надежного соединения, а именно — обеспечить вероятность обрыва URLLC всего в одну тысячную процента. Секрет D2D в том, что базовая станция заведомо резервирует часть ресурсов под прямой обмен информацией между самими устройствами.

«Наши численные результаты показывают, что приоритизация позволяет эффективно изолировать трафик и не требует внешнего контроля. Стратегия, ориентированная на D2D, где базовая станция резервирует некоторые ресурсы для прямой связи, значительно превосходит те, где явное резервирование не используется, а также стратегию, при которой весь трафик проходит через базовую станцию. Нашу модель можно использовать для расчета необходимой плотности базовых станций для всех рассмотренных стратегий», — Екатерина Маркова, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятностей РУДН.

Результаты опубликованы в журнале IEEE Access.

В РУДН назвали имена самых результативных ученых по итогам 2025 года. Традиционный рейтинг научно-педагогических работников, который проводится с 2023 года, определил лидеров в трех ключевых номинациях: «Самый цитируемый ученый», «Лидер по коммерциализации РИД» и «Лучший руководитель гранта».

Экспертная комиссия оценивала результативность ученых по объективным количественным показателям: индексам цитирования, объему привлеченного финансирования и успехам во внедрении разработок в реальный сектор экономики.

В РУДН прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии в области науки и инноваций. Ее обладателями стали четыре ученых вуза: Дмитрий Кучер, Ольга Ломакина, Константин Гомонов и Вячеслав Бегишев.

Представьте, что вам нужно измерить размер пылинки, которая в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Мало того — пылинка не стоит на месте, а хаотично движется в жидкости. Именно такую задачу каждый день решают фармацевты, контролируя качество современных лекарств. И вот теперь — впервые в России — у них появится единый, законодательно утвержденный рецепт такого измерения.