Почвовед РУДН выяснил, тяжелые металлы снижают активность ферментов и замедляют процессы в почве

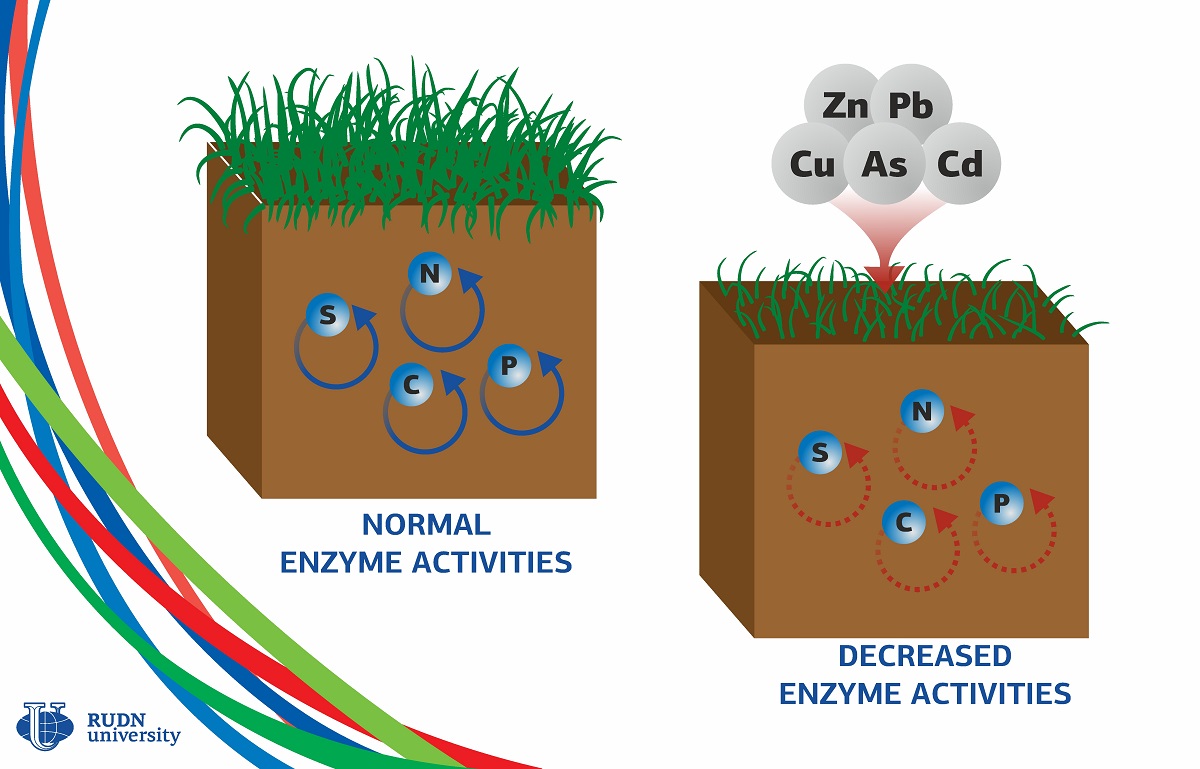

Почвенные ферменты — вещества, которые ускоряют химические реакции в почвах. Они регулируют клеточный метаболизм живущих в земле организмов, участвуют в процессах разложения органики, образуют гумус. Чем активнее почвенные ферменты, тем лучше качество и плодородие почвы. Такие тяжелые металлы, как свинец, цинк, кадмий, медь и мышьяк снижают способность ферментов ускорять химические реакции. Тем самым тяжелые металлы нарушают круговорот химических элементов.

Почвовед РУДН Яков Кузяков совместно с коллегами из Великобритании, Венесуэлы, Германии и Чили проанализировал 46 работ о влиянии тяжелых металлов на ферменты в почве. Авторы отобрали шесть ферментов и разделили их по группам в зависимости от того, на круговорот какого химического элемента они влияют. Так, например, фермент арилсульфатаза ускоряет взаимодействие содержащих серу кислот с водой и поэтому связана с биогеохимическим циклом серы. Остальные ферменты по тому же принципу задействованы в циклах углерода, азота или фосфора.

Почвоведы сравнили активность ферментов в здоровой и в загрязненной тяжелыми металлами почвы. Наиболее уязвимыми к загрязнению тяжелыми металлами оказались внутриклеточные (содержащиеся в клетках корней и микробов) ферменты, которые связаны с круговоротом углерода и серы. Это может быть связано, с тем, что внеклеточные ферменты закрепляются на глинистых материалах и органических веществах. За счет этого они оказываются более стабильны, чем внутриклеточные.

«Внеклеточные ферменты проявляют более высокую стойкость благодаря органоминеральному комплексу, который стабилизирует их в почвенной среде, чем не могут похвастаться внутриклеточные. Ферменты круговоротов азота и фосфора показали средний и низкий уровни снижения активности, так как они преимущественно внеклеточные», — рассказал доктор биологических наук Яков Кузяков, руководитель Центра математического моделирования и проектирования устойчивых экосистем РУДН.

Ферменты, ответственные за процессы газообмена, гликолиза и брожения, — арилсульфатаза и дегидродеганаза — оказались наиболее чувствительными — в загрязненных тяжелыми металлами почвах их активность снижается на 64% и 72% соответственно — то есть в 3-3,5 раза. Для снижения активности некоторых ферментов (бета-глюкозидазы, каталазы) оказалось достаточно даже низкой концентрации тяжелых металлов (до 200 мг на 1 кг). Фермент уреаза, который важен для круговорота азота, напротив, оказался чувствительным к концентрации металлов — снижение его активности варьируется от 10% при слабом загрязнении до 70% при экстремальном. Примечательно, что активность ферментов кислых фосфатаз при низких концентрациях кадмия и меди увеличивается.

«Исследование помогает лучше понять процессы, которые приводят к деградации почвенных систем под воздействием металлического загрязнения. Полученные результаты могут помочь в разработке новых методов восстановления загрязненных тяжелыми металлами почв», — добавил Яков Кузяков из РУДН.

В исследовании приняли участие ученые из Университета Фронтера (Чили), Института Джеймса Хаттона (Великобритания), Венесуэльского института научных исследований, Гёттингенского университета (Германия) и Казанского федерального университета (Россия).

Результаты опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

На заседании нового диссертационного совета РУДН по специальностям 2.1.12 «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» и 2.1.11 «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» впервые в истории вуза присуждены ученые степени кандидатов архитектуры трем аспирантам: Наталье Калининой, Евгению Огиенко и Юлии Логиновой.

Их работы, выполненные под руководством опытных научных наставников, получили высокую оценку за новизну, теоретическую и практическую ценность.

В РУДН назвали имена самых результативных ученых по итогам 2025 года. Традиционный рейтинг научно-педагогических работников, который проводится с 2023 года, определил лидеров в трех ключевых номинациях: «Самый цитируемый ученый», «Лидер по коммерциализации РИД» и «Лучший руководитель гранта».

Экспертная комиссия оценивала результативность ученых по объективным количественным показателям: индексам цитирования, объему привлеченного финансирования и успехам во внедрении разработок в реальный сектор экономики.

В РУДН прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии в области науки и инноваций. Ее обладателями стали четыре ученых вуза: Дмитрий Кучер, Ольга Ломакина, Константин Гомонов и Вячеслав Бегишев.