Обучение «ворон» и поколение «смарт»: диджитал пространство – новая реальность образования

202 участника, 62 из которых представители 30 стран, 140 соотечественников из 17 регионов России собрались к открытию Пленарного заседания.

Президент Исследовательского комитета «Социология образования» профессор Европейского университета Кипра Мариос Врионидес в своем пленарном докладе «'Массовость' высшего образования: непреднамеренные последствия и глобальная социологическая перспектива» отметил, что тенденция массовости высшего образования в мире – это прагматичный ответ на рыночный спрос. Но каковы последствия этой тенденции и снижает ли эта доступность социальное неравенство? Вовсе нет – соотношение между представителями высших и низших классов в вузах в разных странах остается ощутимым (8 к 1 в Великобритании и Франции, 7 к 1 в Бельгии и Норвегии, 5 к 1 в США). Более того, «утечка мозгов» лишает страны источников ценного человеческого капитала, что Мариос и продемонстрировал на примере Греции.

«Проблема образования – не в вузах, а в школах», – так начал свое выступление «Высшие навыки мышления и культуры» профессор Папского католического университета Чили Мигель Нассбаум.

«Мы живем в реальности, когда автомобили станут водителями, когда большая часть журналистских статей создается компьютерными программами, а не людьми, но в школах обучение происходит по принципу тренировки ворон. За нас выстроен алгоритм, мы должны его запомнить и повторить. А где же практическая польза, способность к анализу, критике и творчеству? Современная цифровая реальность дает новые возможности. Ролик «Танец» – демонстрация эффективности фрагментарности мышления: чтобы понять движения танцоров в стиле Майкла Джексона, героине ролика пришлось до миллиона раз просматривать видеофрагменты, чтобы понять движения, воспроизвести их и создать уже собственный танец. По ее словам, «в интернете ты можешь смотреть и обучаться самому… но в школьном классе у тебя нет такой возможности». Эта совсем новая форма обучения, которой владеет именно современное поколение, и которая, несмотря на все технологические достижения и компьютеризацию классов, отсутствует в школах», - профессор Папского католического университета Чили Мигель Нассбаум.

Все дни конференции были насыщены выступлениями и дискуссиями в рамках 16 секционных заседаний. По одной и той же социальной проблематике в области современного образования сталкивались работы разных научных дисциплин: педагогики, психологии, социологии, лингвистики, культурологии.

«Для самих участников это оказалось откровением. Осязаемость междисциплинарности научного пространства была настолько явная, что осознавалась докладчиками как объемное пространство, в которое каждый из них вносит свой кусочек практики, свой срез реальности», - так охарактеризовала секционную работу конференции главный организатор, вице-президент Исследовательского комитета «Социология образования» от России, доктор социологических наук, заместитель директора ИИЯ РУДН по научной работе Светлана Шаронова.

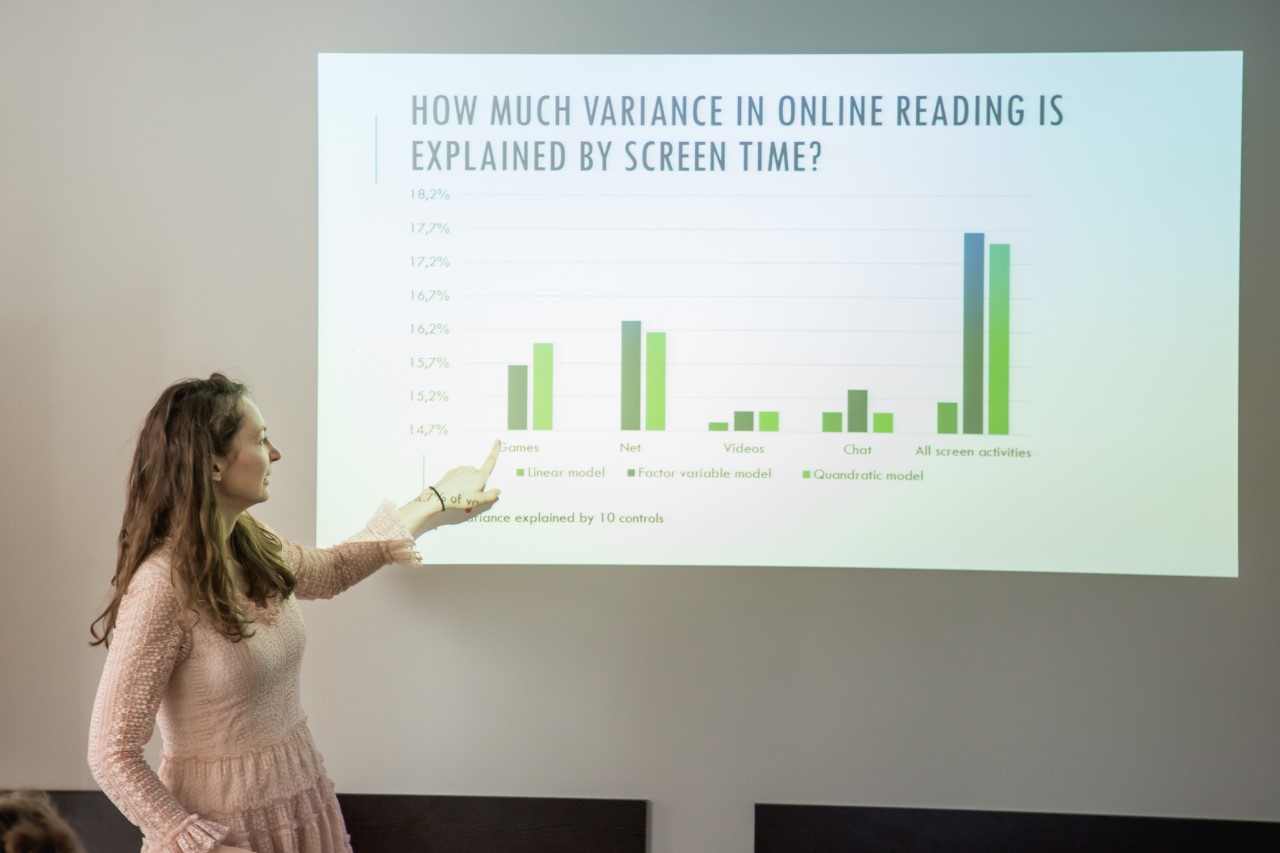

По словам Светланы Алексеевны, вторая важная характеристика научных дискуссий конференции – это смарт-технологии, цифровизация и дижитал-пространство.

«Даже те секции, в названии которых не было подобной терминологии, на деле отражали эти современные трансформации общества. Участники, существуя в этом качественно новом пространстве, реализуя свои проекты и исследования, фактически и создают эту новую научную парадигму», - Светлана Шаронова.

В рамках конференции состоялся также методологический семинар по лонгитюдным исследованиям гостьи из Польши, профессора социологии Университета Николая Коперника в Торуне Кристины Шафранец. Круглый стол с главными редакторами и представителями высоко индексированных международных журналов («Globalization, Societies and Education», «Computers and Education», «Asia-Pacific Journal of Teacher Education», «International Journal of Educational Research», «Cogent Education», «Interpreter and Translator Trainer»). Выступления Сьюзан Робертсон (Великобритания), Мигеля Нассбаума (Чили), Тиен_Хуэи Чэнга (Тайвань), Эльзы Уэртос-Баррос (Великобритания) были практически ориентированными и давали конкретные рекомендации по написанию научных статей: что должен представлять из себя абстракт, как сформулировать главный методологический вопрос и сделать грамотное заключение, почему не рассматриваются статьи со старыми источниками литературы, почему отклоняются статьи с огромным количеством цитирования и самоцитирования, как важно для авторов пройти редакторскую правку носителями языка, и другие. Представители научного департамента РУДН, представители российских журналов, вошедших и планирующих войти в МБД ВоС и Скопус, смогли задать свои вопросы, дать свои комментарии.

С материалами конференции можно ознакомиться на сайте.

Аспирантка кафедры фармацевтической и токсикологической химии РУДН Екатерина Кузьмина успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую инновационному способу улучшения свойств уже существующих лекарств. Её исследование предлагает не создавать новые молекулы с нуля, а модифицировать уже существующие препараты с помощью механической активации лекарственной субстанции.

В профессиональный праздник стоматологов сообщаем хорошую новость: впервые в России и странах СНГ утверждён отечественный национальный стандарт (ГОСТ), регламентирующий метод определения абразивности зубных паст. За основу стандарта взята разработанная в РУДН методика оценки РИА — Российского индекса абразивности.

В честь Дня российской науки рассказываем о ведущих и молодых учёных РУДН, а также о перспективных студентах, которые делают первые успехи в исследованиях. Каждому герою мы дали поделиться в цитатах результатами своих работ и значением науки в жизни. Ведущие и молодые ученые в этой статье — получатели ежегодной премии РУДН в области науки и инноваций. Торжественное награждение состоится на расширенном заседании ученого совета университета 16 февраля.