Ученые РУДН выяснили, как снизить стоимость перелетов к спутникам

1200 космических летательных аппаратов вращаются на разных орбитах вокруг Земли. Однако срок их активного существования ограничен из-за недолговечности бортовой аппаратуры, неисправностей и неизбежного расхода топлива. Классические схемы обслуживания, когда сервисный аппарат запускается с Земли, приводят к огромным затратам. Такие схемы оправданы в том случае, если спутник находится на орбите в единственном экземпляре и представляет высокую ценность (например, телескоп «Хаббл»).

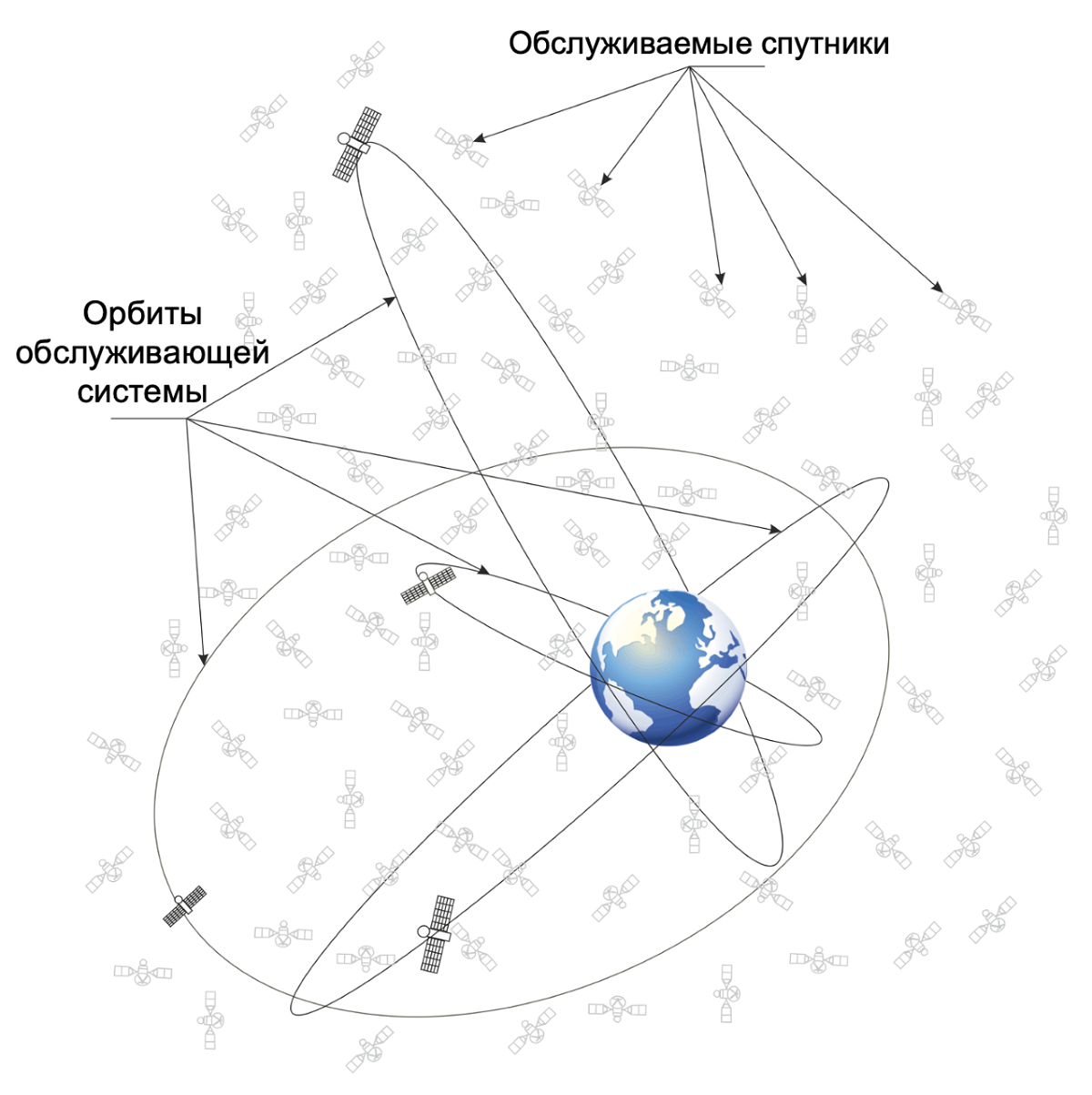

Команда ученых РУДН нашла лучшее решение для обслуживания низкоорбитальных группировок, которые состоят из десятков спутников, — при нем минимален расход топлива за счет оптимального маневрирования. Использование алгоритма на борту обслуживающего модуля позволит быстро и с высокой точностью оценить траекторию перелета к спутникам за ограниченное время, учитывая запас топлива на борту модуля.

«Одна из первостепенных задач при создании перспективных космических систем наряду с технической реализацией и решением юридических вопросов — это выбор орбитального построения системы, расчет траекторий перелетов... В РУДН мы создали ряд быстродействующих алгоритмов и программно-математический аппарат для выбора орбит космической обслуживающей системы и анализа ее функционирования по различным критериям оптимизации. Наш алгоритм применим и для оценки опасных сближений с другими спутниками и объектами космического мусора», — Владимир Разумный, к.т.н., доцент департамента механики и мехатроники Инженерной академии РУДН.

Кандидат биологических наук, доцент института экологии РУДН Всеволод Павшинцев разрабатывает инновационную методику, которая позволяет оценивать состояние пресных водоёмов с помощью рыбок данио-рерио и искусственного интеллекта. Проект, поддержанный грантом университета, призван перейти от простого химического анализа воды к пониманию того, как загрязнители воздействуют на живые организмы.

Доцент кафедры наноэлектроники и микросистемной техники РУДН Екатерина Гостева возглавляет междисциплинарный проект по разработке технологии наноструктурирования поверхности имплантатов. Её цель — сделать приживление имплантатов быстрым, надёжным и доступным для самых разных групп пациентов.

В институте экологии РУДН реализуется масштабный междисциплинарный проект в области экологической химии и материаловедения. Учёные работают над созданием высокоэффективных сорбентов на основе природных материалов для обезвреживания опасных загрязнителей окружающей среды.

Проект объединяет фундаментальные исследования на стыке химии, материаловедения и экологии и соответствует стратегическим целям развития науки и технологий Российской Федерации.