Математики РУДН уточнили условия формирования структур Тьюринга

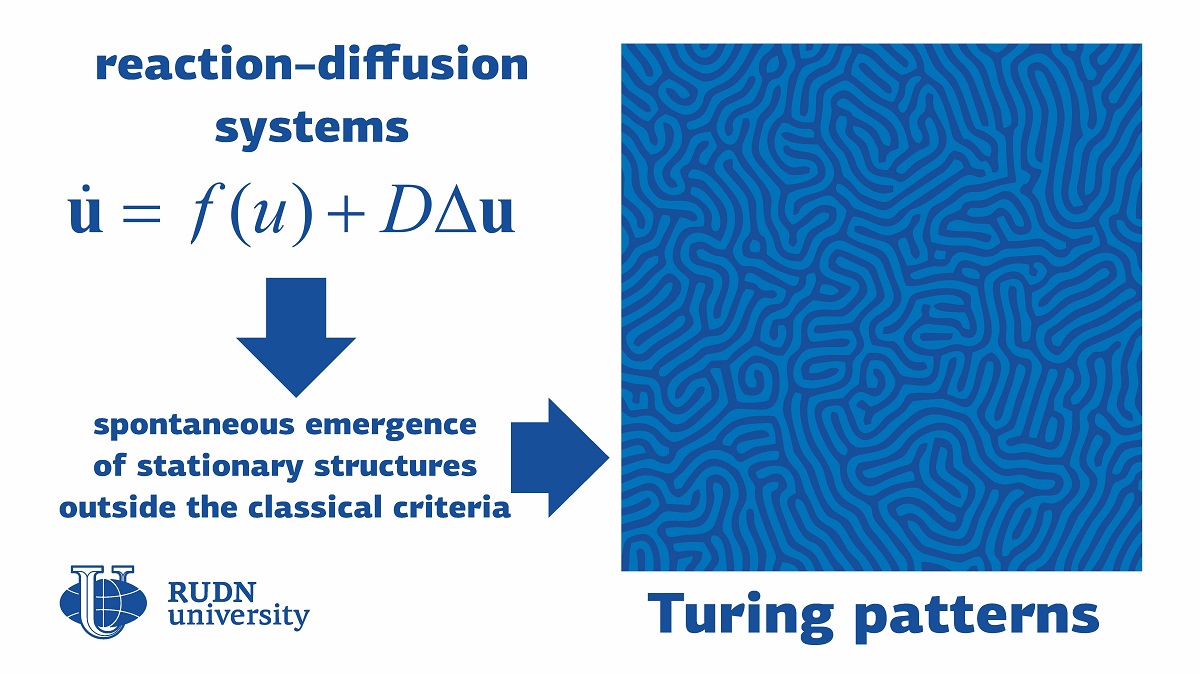

Структуры Тьюринга — устойчивые формирования, которые возникают в химических и биологических системах. Пример структур Тьюринга — формирование на заданном расстоянии друг от друга листьев у растений или щупальцев у животных, а также узоров на шкурах. Они названы по имени британского математика Алана Тьюринга, который впервые предсказал их существование в 1952 году. Математически эти структуры описываются системой уравнений «реакция-диффузия», в которой взаимодействуют два или более элементов. Математики РУДН расширили общепринятые критерии, при которых в системах «реакция-диффузия» могут формироваться такие структуры.

Стандартная модель Тьюринга предполагает, что для образования структур в системе из двух элементов нужны определенные условия. Один из элементов должен быть «самоактиватором» — увеличение его количества еще больше стимулирует его собственный прирост. Второй элемент должен быть «самоингибитором», то есть действовать противоположным образом. Кроме того, подвижность, или коэффициент диффузии, самоингибитора должна быть выше, чем у самоактиватора. Насколько именно — зависит от конкретных значений остальных параметров системы. Однако для реальных химических и биологических систем это не выполняется — подвижность активатора и ингибитора обычно отличается незначительно. Из-за этого существует лишь небольшой «коридор» значений, которые могут принимать остальные параметры системы, чтобы структуры сформировались.

«Предложенный Тьюрингом механизм не стабилен — то есть незначительное случайное изменение параметров модели запросто может привести к прекращению формирования структур — и в результате получится, что у животного нет необходимых ему органов или узоров на шкуре. Однако в последние годы появились свидетельства того, что структуры Тьюринга в многокомпонентных системах могут формироваться и в обход общепринятой концепции. В частности, было продемонстрировано существование систем с одним неподвижным элементом, в которых структуры Тьюринга возникают при любых коэффициентах диффузии подвижных элементов», — кандидат физико-математических наук Максим Кузнецов, младший научный сотрудник центра «Математическое моделирование в биомедицине» РУДН.

Математики показали, что если в системе есть «неподвижный» элемент, который не является ни самоактиватором, ни самоингибитором, то условия для формирования структур Тьюринга существенно расширяются. Оказалось, что ключевую роль начинает играть способ взаимодействия этого элемента с двумя подвижными элементами. Возможно три типа взаимодействия: увеличение концентрации одного элемента стимулирует прирост другого, ингибирует его или никак не влияет. Математики РУДН выяснили, что при определенных схемах взаимодействия элементов структуры Тьюринга формируются в ней не только при любых коэффициентах диффузии подвижных элементов, но и при любых значениях остальных параметров системы.

«Такие условия предлагают несколько более сложный, но гораздо более стабильный механизм формирования структур Тьюринга по сравнению с классическим — в то время как скорости реакций в биологии могут варьироваться в очень широких пределах, тип влияния одного элемента на другой обычно четко задан. На данный момент неизвестно, реализуется ли такой механизм в живой природе, однако никакое из его условий не противоречит биологическим законам. Более того, так как развитие живого мира диктуется законами биологической эволюции, высокая стабильность найденного механизма должна обеспечить его распространение в природе при условии возможности его реализации», — кандидат физико-математических наук Максим Кузнецов, младший научный сотрудник центра «Математическое моделирование в биомедицине» РУДН.

Результаты опубликованы в Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.

Представьте, что вам нужно измерить размер пылинки, которая в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Мало того — пылинка не стоит на месте, а хаотично движется в жидкости. Именно такую задачу каждый день решают фармацевты, контролируя качество современных лекарств. И вот теперь — впервые в России — у них появится единый, законодательно утвержденный рецепт такого измерения.

Аспирантка кафедры фармацевтической и токсикологической химии РУДН Екатерина Кузьмина успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую инновационному способу улучшения свойств уже существующих лекарств. Её исследование предлагает не создавать новые молекулы с нуля, а модифицировать уже существующие препараты с помощью механической активации лекарственной субстанции.

В профессиональный праздник стоматологов сообщаем хорошую новость: впервые в России и странах СНГ утверждён отечественный национальный стандарт (ГОСТ), регламентирующий метод определения абразивности зубных паст. За основу стандарта взята разработанная в РУДН методика оценки РИА — Российского индекса абразивности.