Ученый выявили, что водная толща ямальских озер может служить «микробным фильтром»

Активное образование новых озер в северных регионах планеты связано с глобальным потеплением. Например, в тундре на полуострове Ямал новые термокарстовые озера возникают из-за вытаивания многолетнемерзых пород. В местах вытаивания подземных льдов поверхность проседает, и углубление быстро заполняется водой. Другой вариант стремительного образования нового озера — заполнение водой воронок, которые образуются из-за выброса метана из вечной мерзлоты. Такие молодые озера обычно неглубокие, в отличие от более зрелых водоемов в поймах рек. Но любые озера в тундре — источник метана, одного из парниковых газов, ответственных за глобальное потепление.

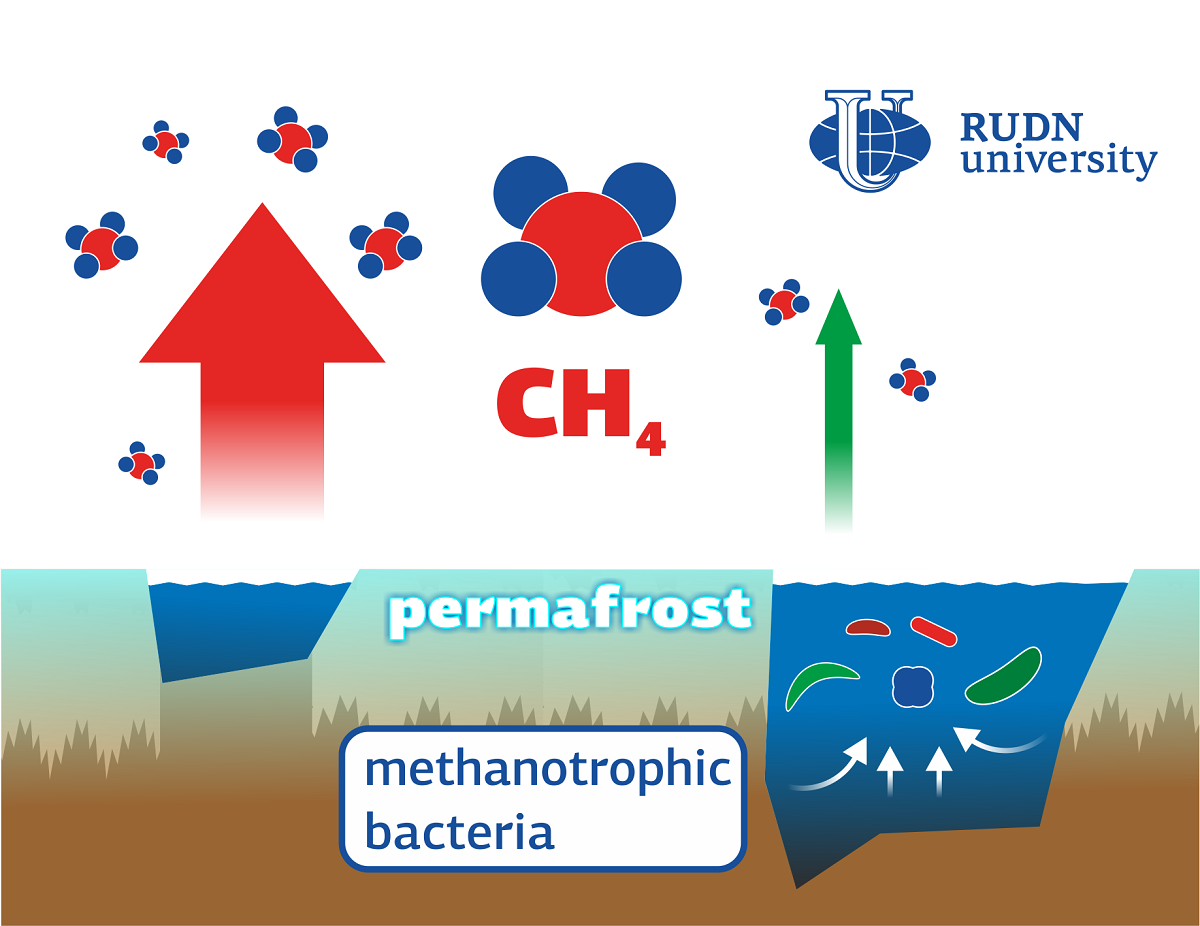

«Метан, концентрацию которого мы можем измерить в водной толще озера, имеет разное происхождение. Часть поступает из внутримерзлотных скоплений вследствие развития таликов (зон оттаивания под озерами), которые ранее были „заперты“ мерзлотой, часть образуется вследствие жизнедеятельности микроорганизмов в донных отложениях — переработки органического вещества. Так или иначе парниковый газ поднимается со дна в атмосферу через толщу воды. При этом часть трансформируется в углекислый газ по пути следования. Сколько в итоге метана поступит в атмосферу, во многом зависит от активности бактериальных сообществ в этом озере», — кандидат геолого-минералогических наук Юрий Дворников, младший научный сотрудник центра Smart Urban Nature РУДН.

Чтобы определить, из каких водоемов и почему в атмосферу может поступать больше метана, ученые исследовали четыре озера в центральной части Ямала. Два из них — типичные мелкие термокарстовые озера, возникшие из-за вытаивания подземных льдов, глубиной около двух метров и площадью 3,23 и 4,25 гектара. Другие — существенно больше — их площади составляют 73,6 га и 118,6 га, а глубина достигает 12 метров. Происхождение этих двух озер спорно, но их возраст существенно больше, поскольку их котловина врезана во все геоморфологические уровни.

Из каждого озера ученые отобрали от двух до четырех проб воды на разной глубине, а также образцы донных отложений. Во всех образцах измерили содержание метана, растворенного органического углерода, главных ионов, а также оценили количество бактерий. Для определения их видов из проб воды была собрана вся ДНК.

Исследование показало, что во всех водоемах наблюдаются схожие микробные сообщества. Но при этом распределение метана в водной толще оказалось разным в глубоких и мелких озерах. В мелких газ распределен более равномерно, а в глубоких его количество меняется — в придонном слое его в 2–10 раз больше, чем в приповерхностном. Так был сделан вывод о своеобразном «микробном фильтре» для метана в зрелых глубоких озерах.

«В зимний период большинство мелких озер на Ямале промерзает до дна, а в глубоких под слоем льда продолжается накопление метана. Но летом бактерии в глубоких озерах резко увеличивают его переработку. Толща воды с метанотрофными микробными сообществами играет роль фильтра: сквозь нее к поверхности проходит лишь малая часть газа в глубоких озерах. Это наводит на мысль о том, действительно ли с поверхности озер севера Западной Сибири выделяется очень много парникового газа в атмосферу? Самый простой способ узнать — посчитать доли площади „молодых“ и „зрелых“ озер. Это задача наших будущих исследований», — кандидат геолого-минералогических наук Юрий Дворников, научный сотрудник Центра Smart Urban Nature РУДН.

Исследование опубликовано в журнале Biogeosciences.

В РУДН назвали имена самых результативных ученых по итогам 2025 года. Традиционный рейтинг научно-педагогических работников, который проводится с 2023 года, определил лидеров в трех ключевых номинациях: «Самый цитируемый ученый», «Лидер по коммерциализации РИД» и «Лучший руководитель гранта».

Экспертная комиссия оценивала результативность ученых по объективным количественным показателям: индексам цитирования, объему привлеченного финансирования и успехам во внедрении разработок в реальный сектор экономики.

В РУДН прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии в области науки и инноваций. Ее обладателями стали четыре ученых вуза: Дмитрий Кучер, Ольга Ломакина, Константин Гомонов и Вячеслав Бегишев.

Представьте, что вам нужно измерить размер пылинки, которая в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Мало того — пылинка не стоит на месте, а хаотично движется в жидкости. Именно такую задачу каждый день решают фармацевты, контролируя качество современных лекарств. И вот теперь — впервые в России — у них появится единый, законодательно утвержденный рецепт такого измерения.